讀者可能留意到,筆者在評論中經常使用歷史類比法,但實際上筆者使用的不全然是歷史類比法,而是歷史拼圖法,啟發自羅家聰(羅耕)在其專欄中所使用的拼圖法。

羅家聰的拼圖法應叫做併圖法才對,因為他將兩張走勢圖併在一起,藉以預測未來走勢與發展。它的最大優點就是它可比較一整段時期的走勢,以及背後所反映出來人心對升跌的原始反應,其參考價值非常巨大。

將這種拼圖法用於歷史上有其特殊價值:人們一般使用的歷史類比法實在過分簡陋,比如西方人經常使用的希特拉、慕尼黑、越南等例子,基本上對未來事態發展的預測只有幫倒忙的份,但不少人仍對之深信不疑。另一方面,這個可能是筆者的專業——戰略研究的假設,就是世事怎變,人心都永恆不變,因而實在沒有如拼圖法般將人心反應忠實地反映出來的辦法。因此每當筆者進行歷史類比,也會參考拼圖法的做法,需要多處吻合才會採用該例子。

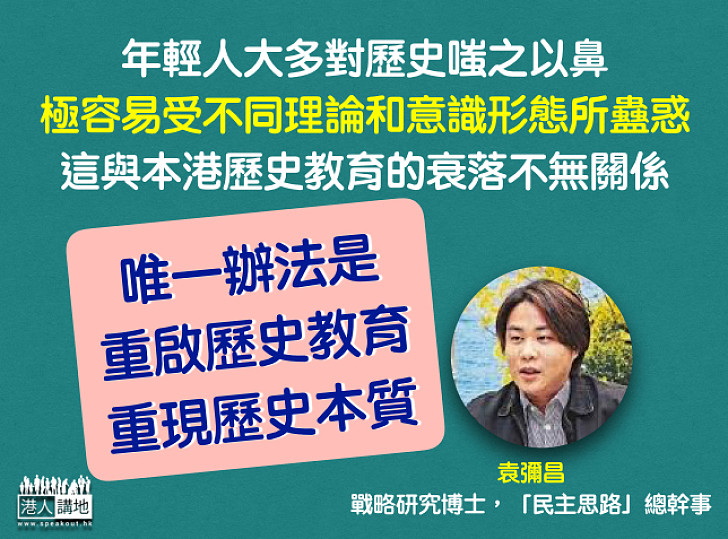

美國軍事戰略家John Boyd認為在整個決策過程中,定向(orientation)最為重要,但如果沒有歷史經驗作參考的話,就唯有依賴個人經驗作出定向,那是相當危險的。筆者有幸對歷史感興趣,因此可根據歷史形成定向,亦可用中西史互相參照。然而時下年輕人大多對歷史嗤之以鼻,令他們的定向能力大打折扣,因而經常只能以先驗的方式來推敲,極容易受到不同的理論和意識形態所蠱惑,作出拙劣的決定,這與本港歷史教育的衰落不無關係,唯一的辦法就是重啟歷史教育,重現歷史本質。

本欄至此已是最後一篇,在此與大家暫且告別,希望後會有期!

原文轉載自《am730》2016年10月27日

原圖:大公報

評論